7/12(土)に、ユニコムプラザさがみはらで(ボーノ左の3階)、指圧の心理的効果について講演させていただきます。

『やさしい触れ合いがもたらす癒し – 指圧療法と心の健康』 | ユニコムプラザさがみはら

7月12日(土)14:00~15:00 申込不要・参加無料

ユニコムプラザさがみはら ロビー2

ーー

指圧の原点は、身近な誰かを思いやる気持ちから始まっています。

肩がこっていたらそっと押してあげる、疲れている人の背中に手を当てる——そんな小さな「手当て」の積み重ねが、指圧の根にあるのです。

指圧を気軽に、家庭の中で、お互いをいたわり合う手段として、もっともっと活用していただける“やさしい触れ合いのかたち” としてお話いたします。

ーー

入場無料・申込不要ですので、ご都合の合う方はぜひお立ち寄りいただけると嬉しいです!

よろしくお願いいたします。

『やさしい触れ合いがもたらす癒し – 指圧療法と心の健康』

皆さま、本日はお越しいただきありがとうございます。

本日は「やさしい触れ合いがもたらす癒し ー 指圧療法と心の健康」というテーマでお話させていただきます。

肩の力を抜いて、リラックスして聞いていただけたら嬉しいです。

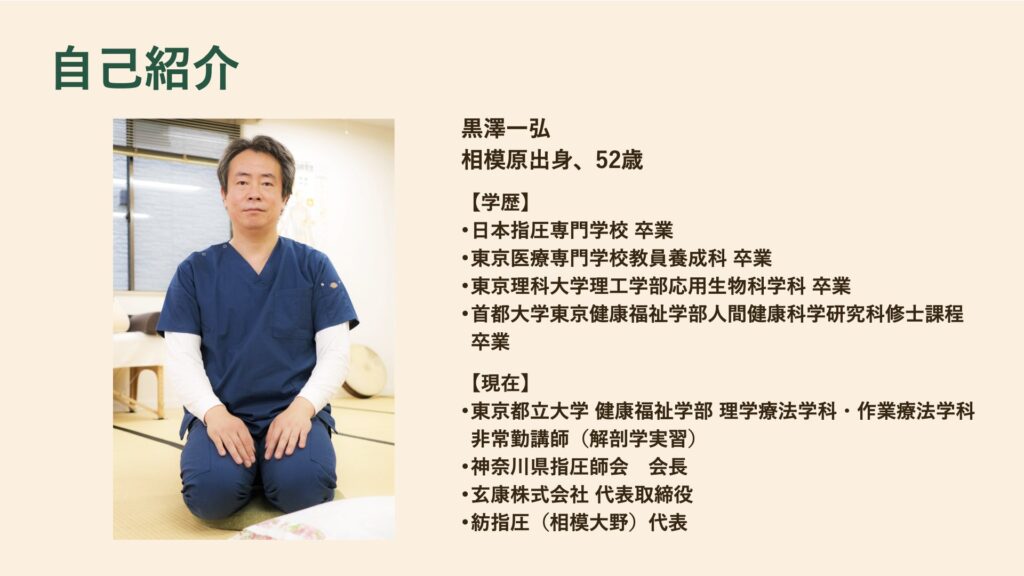

改めまして、黒澤一弘と申します。

私は地元、相模原出身で、指圧師として活動するかたわら、東京都立大学の解剖学実習非常勤講師や解剖学eラーニングの開発にも関わっております。

人と人との「やさしい触れ合い」を科学的にも臨床的にも伝えていくことをライフワークとしています。

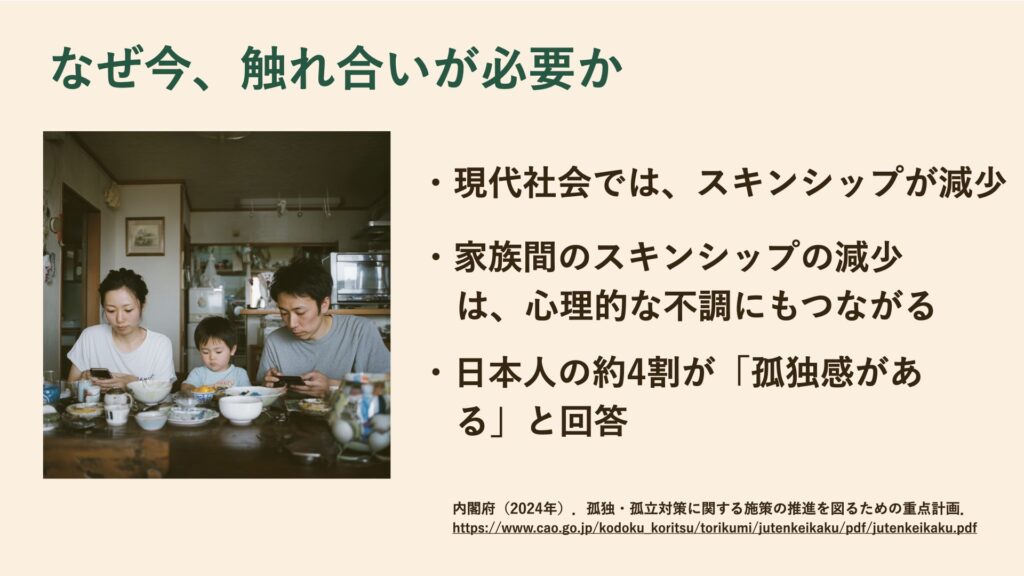

現代はスキンシップの減少が社会問題にもなっています。

約4割の人が孤独を感じており、それが心の不調に繋がっているというデータも出ています。

「なぜ今、触れ合いが必要か」

本日は指圧を「スキンシップ」として捉え、家族間の心の健康に及ぼす心理効果を、科学的根拠と共にわかりやすく紹介します。

温かな触れあいが、いかにして家族間の心理的な調和、揺るぎない安心感、そして温かい優しい気持ちを育むのか。

神経科学・ホルモン・心理学の視点から、この“ふれる力”の驚くべき効果をご紹介していきます。

解剖学的に見ると、受精後3週ほどで内胚葉・中胚葉・外胚葉にわかれ、これが身体の様々な組織へと分化していきます。

そして、皮膚と脳は同じ「外胚葉」から生まれます。

皮膚と脳は発生学的にも深く密接に繋がっているのです。

私たちの体を覆っているこの皮膚、単なる「体のカバー」ではなく、研究者の間では「むき出しの脳」もしくは「第二の脳」なんて呼ばれることもあるくらい、非常に賢くて、敏感なセンサーなんです。

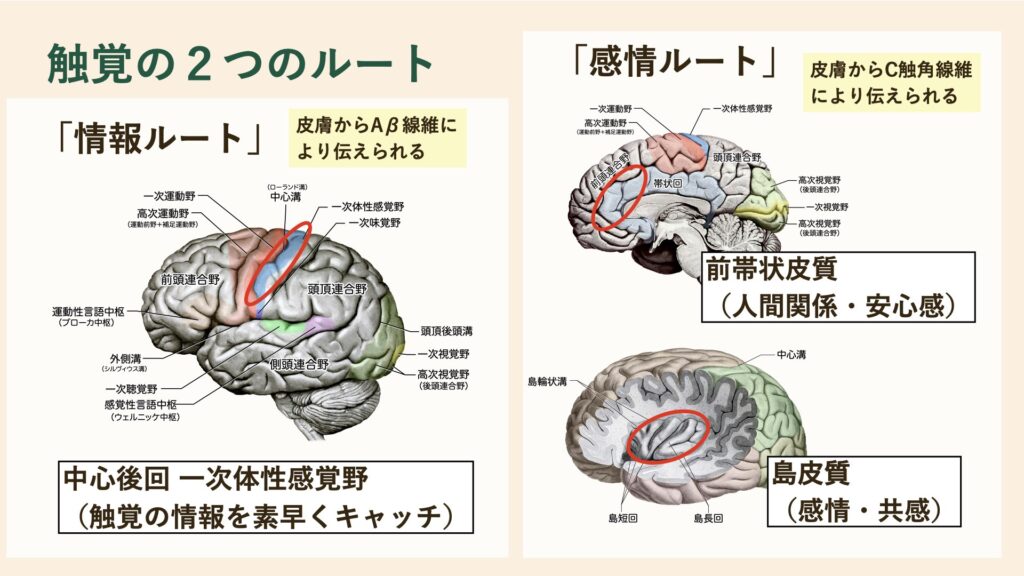

触った感覚、つまり触覚には、実は大きく分けて2つのルートがあると考えてください。

1つは、「情報ルート」です。例えば、何かを触った時に「あ、これは硬いな」「冷たいな」と、モノの情報を素早くキャッチするための、速い神経の通り道です。

そしてもう1つが、今日の主役である「感情ルート」。こちらは、ゆっくりと情報を伝える神経で、触れられた時の「心地よさ」や「気持ちよさ」といった、エモーショナルな感覚を専門に扱います。

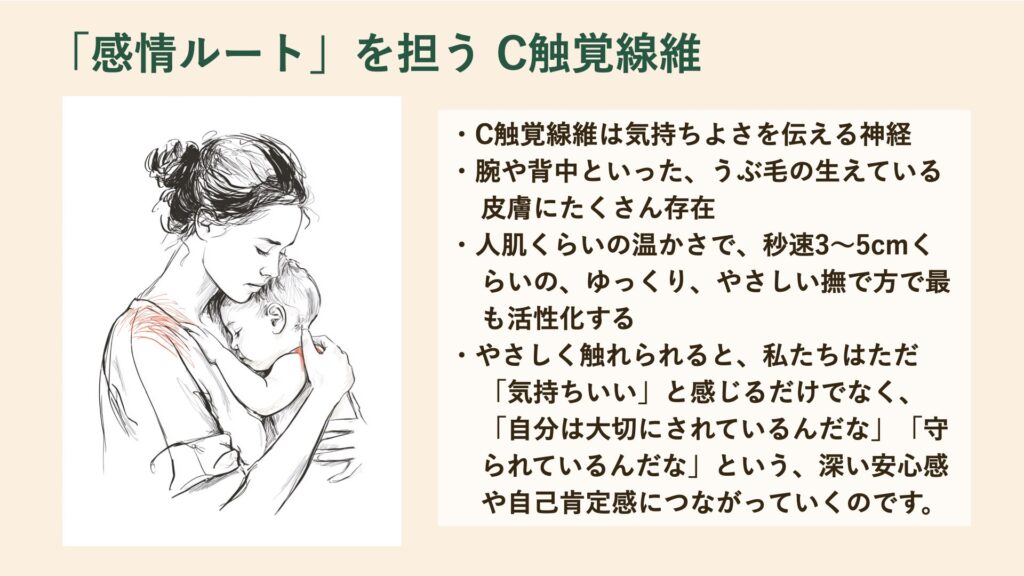

この「感情ルート」を担っているのが、「C触覚線維」という、特別な神経です。

この発見によって、「なぜ、やさしく触れられると、あんなにも心地よく感じるのか」という長年の謎が、科学的に解き明かされたわけです。

さらに面白いのは、この「C触覚線維」からの信号が、脳のどこに届くか、です。

触角の情報を判断する場所ではなくて、「前帯状皮質」や「島皮質」と呼ばれる、私たちの感情や安心感、共感などを司る、いわば「心の中枢」に直接届くことがわかっています。

この気持ち良さを伝え、安心感や共感をもたらす「C触覚線維」という神経。

面白いことに、この神経は腕や背中といった、うぶ毛の生えている皮膚にたくさん存在しています。

そして、このC触覚神経を一番活性化させるのは、どんな刺激だと思いますか?

それは、人肌くらいの温かさで、秒速3~5cmくらいの、とーってもゆっくりで、やさしい撫で方なんです。

まさに、お母さんが赤ちゃんをあやす時や、大切な人をいたわる時のような、愛情のこもったタッチですね。

やさしく触れられると、私たちはただ「気持ちいい」と感じるだけでなく、「自分は大切にされているんだな」「守られているんだな」という、深い安心感や自己肯定感につながっていくのです。

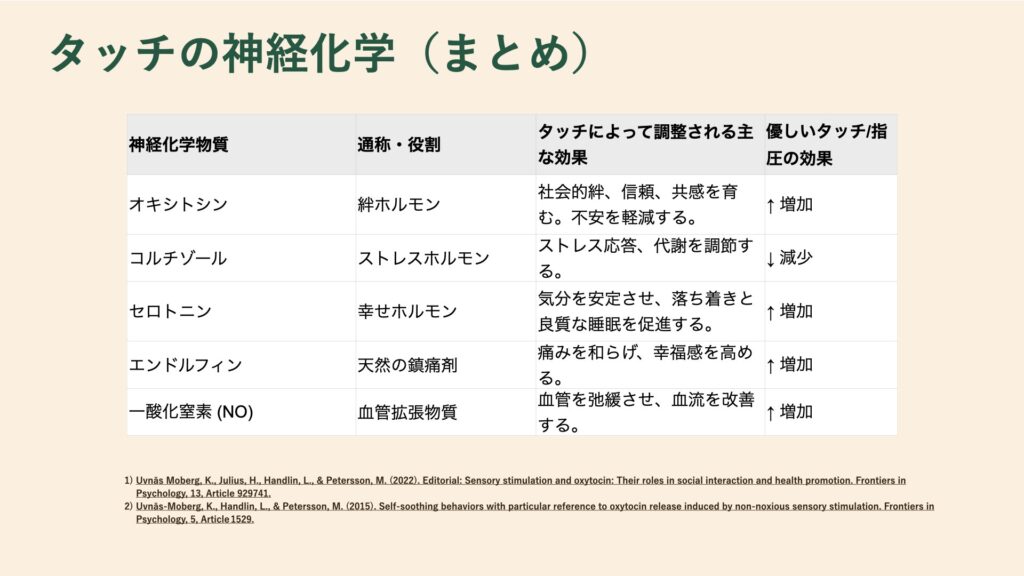

では、触れ合いは私たちの心に具体的にどのような良い影響をもたらすのでしょうか。科学的な視点から見ていきましょう。

まず、優しいタッチは「愛情ホルモン」や「絆ホルモン」と呼ばれるオキシトシンの分泌を促します。これにより、人との信頼関係が深まります。

同時に、ストレスを感じた時に分泌されるコルチゾールというホルモンを減少させ、不安な気持ちや落ち込んだ気分を和らげてくれる効果も確認されています。

オキシトシンはもともと出産や授乳に関わるホルモンとして知られていましたが、今では心身の幅広い働きに関与することが分かっています。

抗ストレス作用、鎮痛作用、そして他者との共感や信頼の促進など──まさに“癒しのホルモン”とも言える存在です。

このオキシトシンは、強い刺激ではなく「やさしい刺激」で分泌されます。

皮膚は“外に出た脳”とも呼ばれ、社会的な信号にとても敏感です。

やさしく触れる、やさしく撫でる、一定の圧、安心できる環境――それが神経を通じて、深い癒しをもたらします。

心だけではありません。やさしいタッチは身体にも良い影響をもたらします。

血圧や心拍を安定させ、免疫力を高め、さらには痛みをやわらげる効果もあります。

「痛いとき、自然に手を当てる」あの行動には、ちゃんと理由があるんですね。

触れることで、脳内ではさまざまな化学物質が分泌されます。

オキシトシン、セロトニン、エンドルフィン──どれも幸福感や安心感をもたらすホルモンです。

一方で、ストレスホルモンのコルチゾールは減少します。

これは、タッチが心身に与える影響の“化学的な証拠”でもあります。

さて、「触れる」という事が、心や身体にたくさんの良い効果をもたらすことがわかりました。

では、実際に「触れる タッチ」について考えてみましょう。

世界には、触れ合いの文化(タッチカルチャー)に大きな違いがあります。

西洋では、ハグやキスといったスキンシップが日常的に行われる「ハイ・コンタクト文化」。

一方、日本は、身体的な接触が少ない「ロー・コンタクト文化」です。

西洋人であれば、人前でハグしているのは映画などでも違和感ないですが、私たち日本人が人前でハグするのは「ちょっと気恥ずかしい」ですよね。

「ちょっと恥ずかしい」「照れくさい」

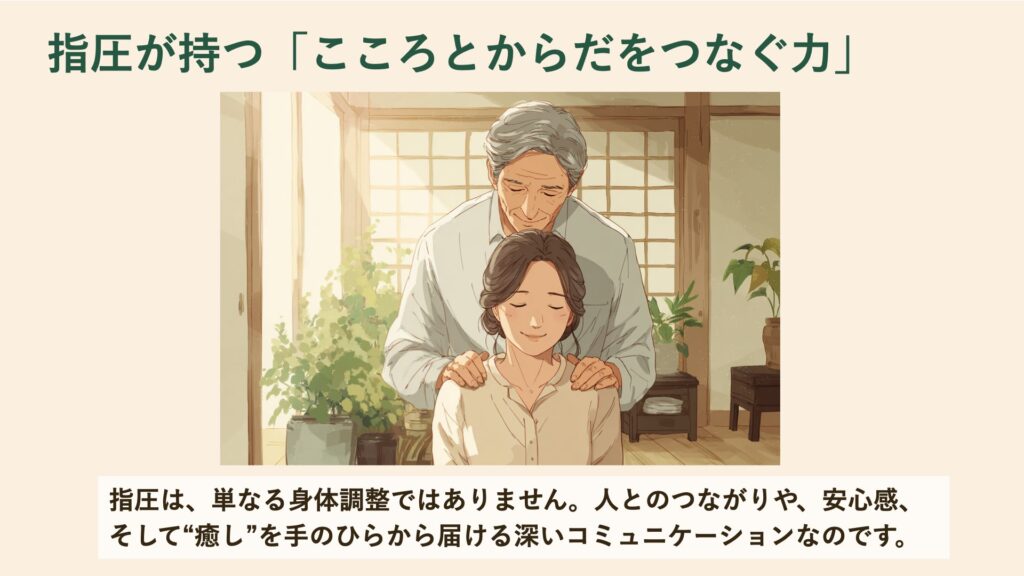

そんな理由から、愛情や安心感を“触れて伝える”機会が少ない日本では、「やさしく触れる」こと自体が特別な意味を持ちます。

だからこそ、指圧が持つ「こころとからだをつなぐ力」は、この文化的背景の中で、もっともっと役に立てるのではないかと私は常に考えています。

指圧は、単なる身体調整ではありません。人とのつながりや、安心感、そして“癒し”を手のひらから届ける深いコミュニケーションなのです。

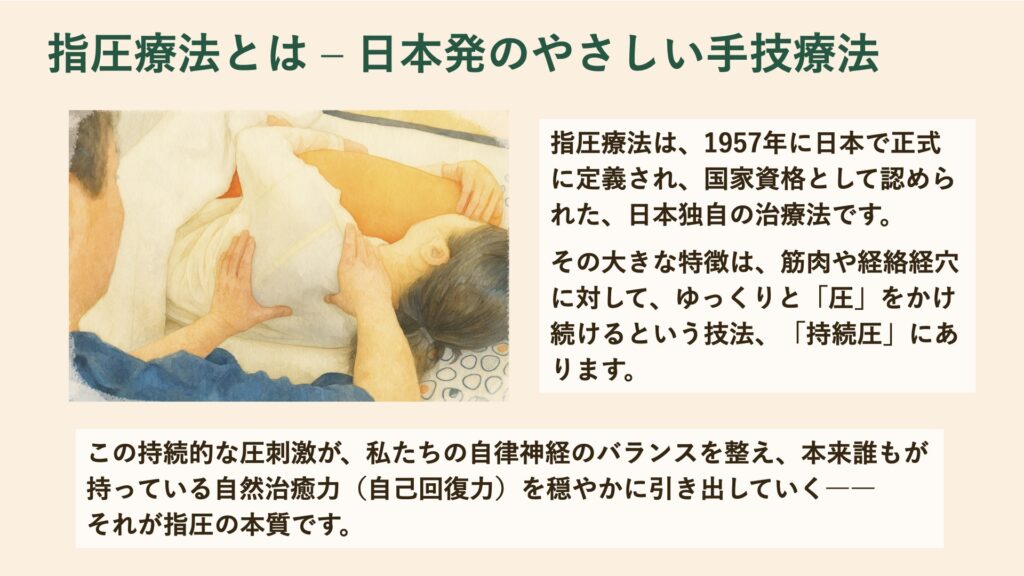

さて、ここで日本の伝統的な手技療法「指圧」について、少し詳しくご紹介したいと思います。

指圧療法は、1957年に日本で正式に定義され、国家資格として認められた、日本独自の治療法です。その大きな特徴は、ただ揉んだりこすったりするのではなく、身体のツボや経絡に対して、ゆっくりと「圧」をかけ続けるという技法、「持続圧」にあります。

この持続的な圧刺激が、私たちの自律神経のバランスを整え、本来誰もが持っている自然治癒力(自己回復力)を穏やかに引き出していく――

それが指圧の本質です。

この指圧療法を広めたのが、昭和の時代に活躍した浪越徳治郎(なみこし・とくじろう)先生です。彼は「心で押せ」「手のひらに思いやりを込めて」と説き、身体だけでなく心に触れる指圧を大切にしてきました。

「指圧の心 母ごころ おせば生命の泉わく」――この言葉をご存知の方もいらっしゃるかもしれません。

そう、指圧は単なる施術ではなく、やさしい触れ合いによって心と身体を調和させる、日本文化が育んだ癒しの知恵なのです。

指圧というと、国家資格をもった専門家による施術――そう思われる方も多いかもしれません。もちろん、医療技術としての指圧は専門的であり、確かな理論と修練を重ねた技術が求められる分野です。けれども、もっと大きな視点で見れば、指圧は“文化”でもあるのです。

本来、指圧の原点は、身近な誰かを思いやる気持ちから始まっています。

肩がこっていたらそっと押してあげる、疲れている人の背中に手を当てる――そんな小さな「手当て」の積み重ねが、指圧の根にあるのです。

だからこそ、私は「指圧は指圧師だけのものではない」と考えています。

家庭の中で、お互いをいたわり合う手段として、もっともっと活用していただける“やさしい触れ合いのかたち”でもあるのです。

今こそ、私たちの文化に息づくこの「家庭内での指圧」を、ぜひ日常に取りいれていきませんか。

言葉ではうまく伝えられない気持ちも、手を通じてなら伝えられます。

家庭の中でやさしく触れ合うことは、信頼や安心感を育て、絆を深める最高のコミュニケーションです。

誰にでもできる「こころの手当て」──それが家庭指圧です。

ぜひ、夫婦やパートナーとの間でも、触れ合う時間を習慣にしてみてください。

一日の終わりに肩を押し合うだけで、心も身体もほぐれていきます。

そして、自然と「ありがとう」「おつかれさま」といった言葉が増えていくはずです。

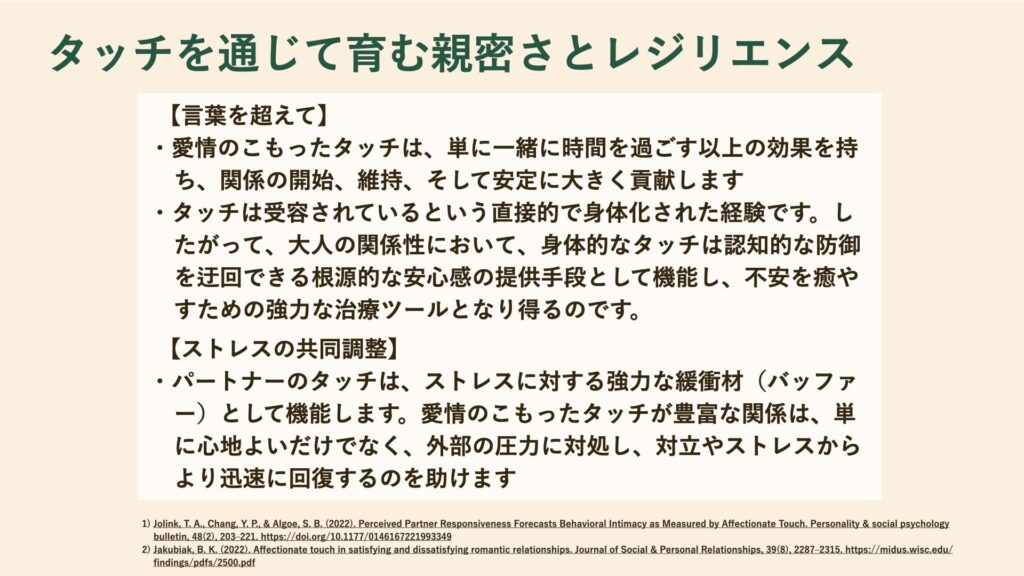

愛情あるタッチは、ただ一緒にいる以上の効果があります。

言葉では届かない深い安心感を、身体を通じて伝えることができるのです。

また、触れ合いのある関係性は、ストレスや困難を乗り越える力、いわゆる“レジリエンス”を高めてくれます。

赤ちゃんや幼い子どもにとって、抱っこされたり、添い寝をしたり、一緒に遊ぶ中で触れ合うという日常のスキンシップは、単なる愛情表現ではありません。

それは、「自分は大切にされている」「愛されている」という感覚を身体と心で受け取る、最も直接的な手段です。

このようなスキンシップを通じて育まれるのが、「愛着」です。

愛着とは、親や養育者との間に築かれる深い信頼関係であり、心理学では「安全基地」という言葉で表現されることがあります。

つまり、子どもにとって親の存在が「ここに帰れば安心できる」「困ったときは頼っていい」と感じられる安全な土台となるのです。この安全基地があるからこそ、子どもは安心して外の世界に出ていき、新しいことに挑戦し、他者と関わりながら成長していけるのです。

ですから、乳幼児期にたっぷりとスキンシップを取ることは、その子が将来、人間関係を築く力や情緒の安定を得るための、かけがえのない基盤となります。

何気ない触れ合いの積み重ねが、実は一生を支える「心の土台」を育てているのだということを、ぜひ覚えておいていただけたらと思います。

ベビーマッサージは、赤ちゃんにとって愛の言葉そのものです。

アイコンタクトややさしいストロークが、安心と信頼を築いていきます。

さらに、親にとってもストレスが減り、オキシトシンが増えるという、相互にうれしい効果があります。

幼児期だけでなく、児童期も「触れ合い」はとても重要です。

不安なときに戻れる“基地”があるからこそ、子どもはチャレンジでき、感情をコントロールし、人と関わる力が育まれます。

信頼できる大人の存在が、その基盤になります。

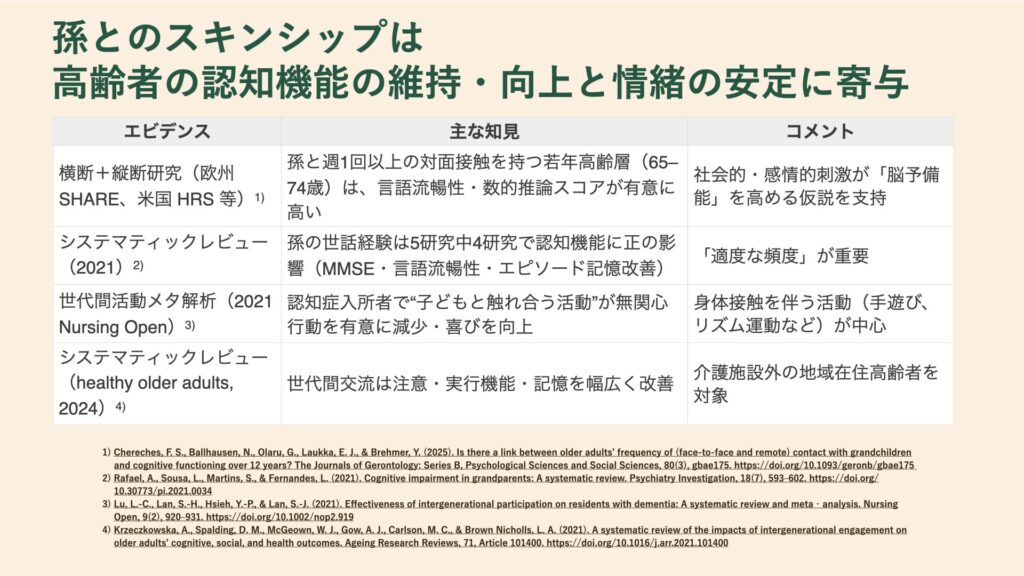

おじいちゃん・おばあちゃんと孫との触れ合いも、非常に豊かな効果をもたらします。

スキンシップを通じて、世代を超えた絆が生まれ、高齢者の心や認知機能にも良い影響があるとされています。

“家族の再統合”という視点からも、日常的に触れ合う機会を大切にしたいですね。

研究によると、孫との定期的なスキンシップは、高齢者の認知機能や情緒の安定に良い影響を与えることが明らかになっています。

週1回の対面でも効果があり、社会的・感情的刺激が脳の健康を支えているのです。

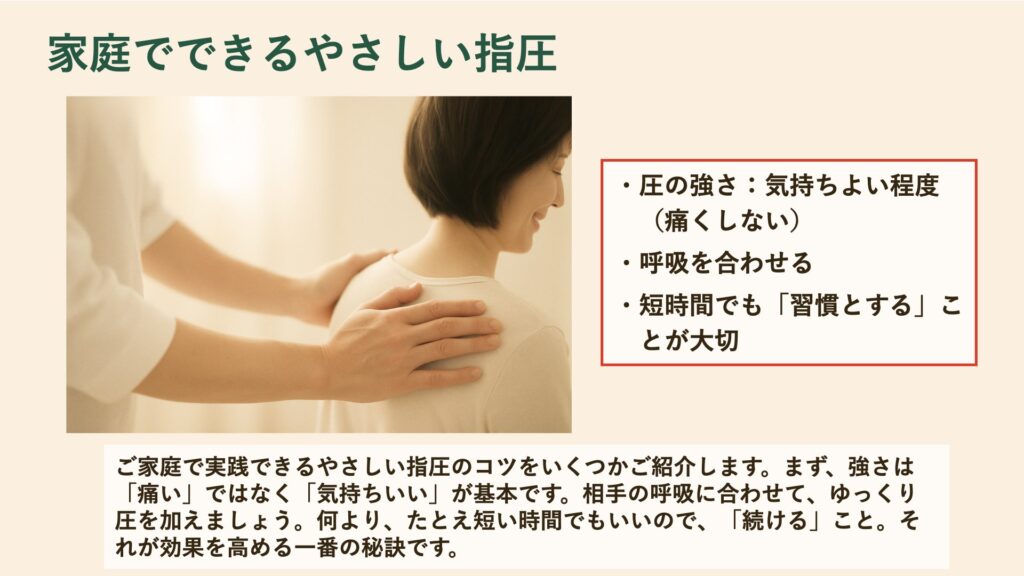

ご家庭でできるやさしい指圧のコツをご紹介します。

「痛い」ではなく「気持ちいい」強さが基本です。

相手の呼吸に合わせて、ゆっくりと圧を加える。そして何よりも、“続けること”。

短くてもいいので、毎日の習慣にすることで、確かな変化が起こります。

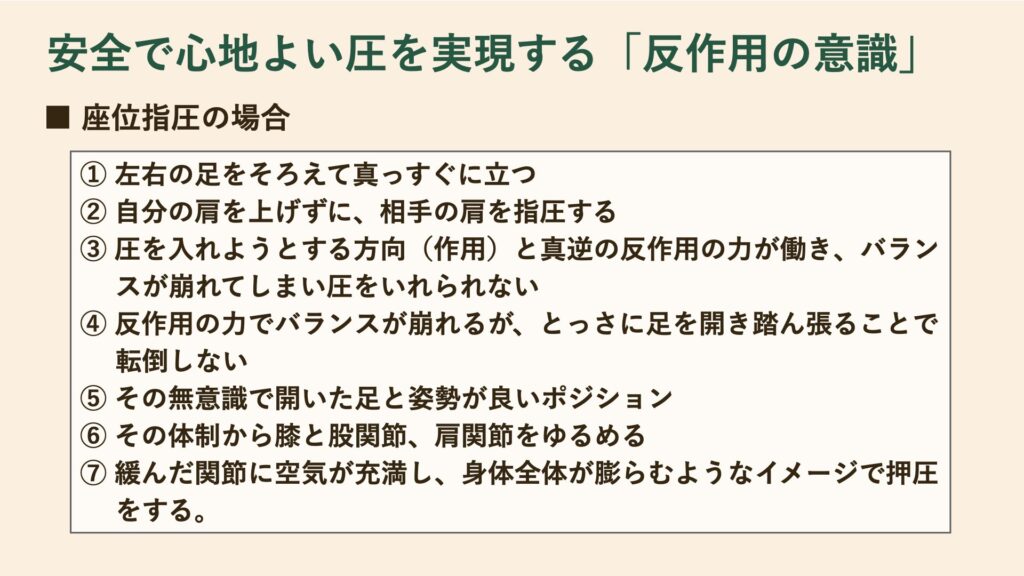

指圧で最も大切なのは、「安全で心地よい圧」です。

そのためには、自分の姿勢やバランスがとても重要になります。

押す方向と逆の力──つまり「反作用」を意識することで、無理なく自然な圧が入ります。

身体全体を使って、膨らむような感覚でやさしく圧を届けていきましょう。

家庭で行う指圧の極意は3つです。

まずは、「ふわり」と丁寧に触れること。飛行機が着陸するように、そっとふれる。

そして、呼吸に合わせて「しんみり」と圧を加える。強く押すのではありません。

一番大切なのは「やさしい気持ち」。

家庭指圧は、優しさを伝える“芸術”なんです。

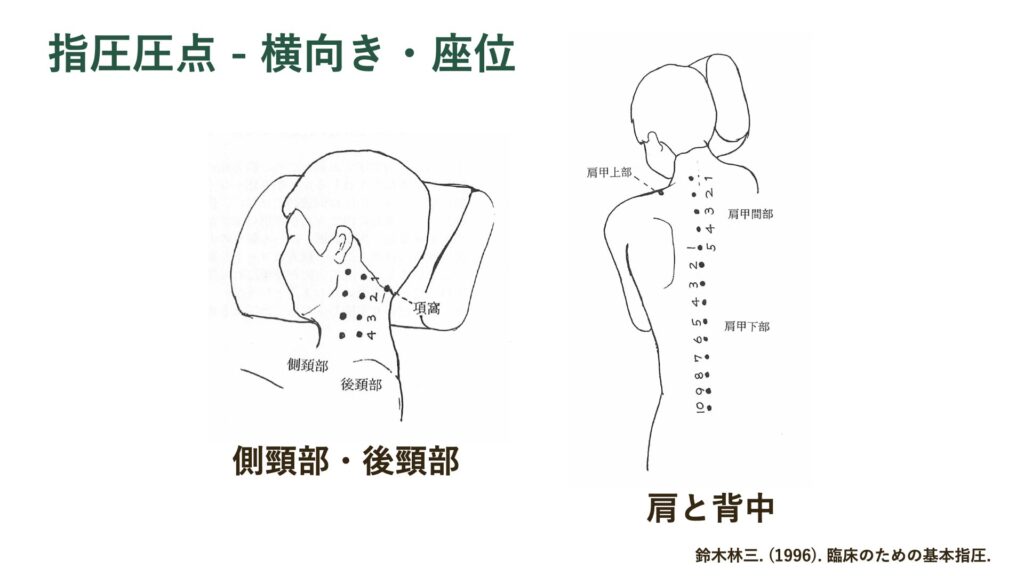

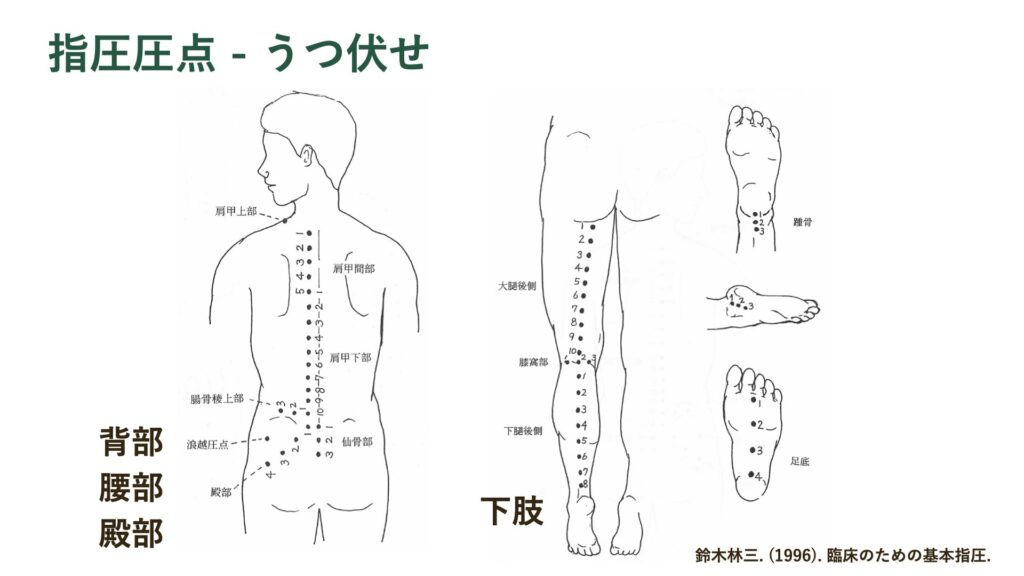

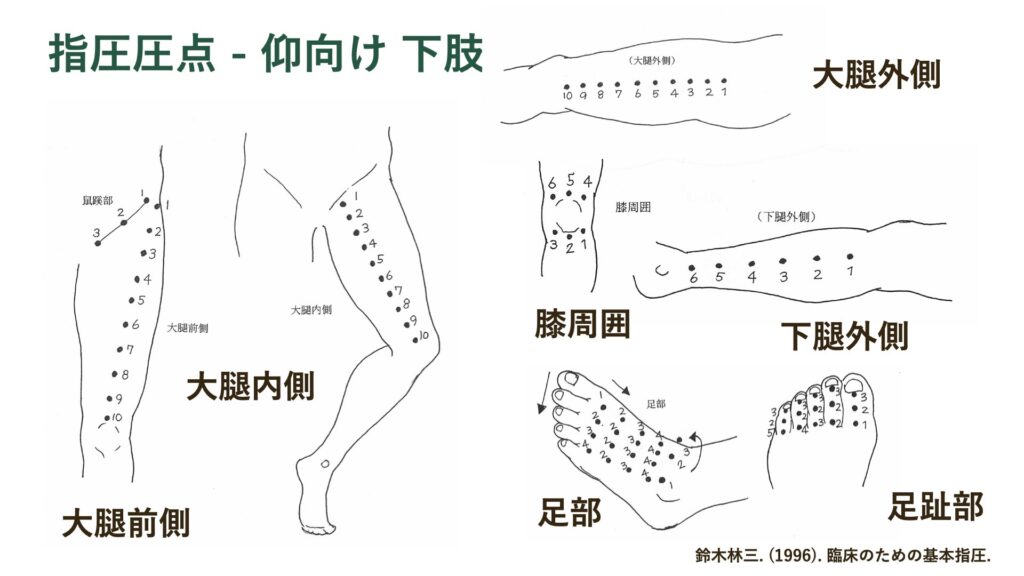

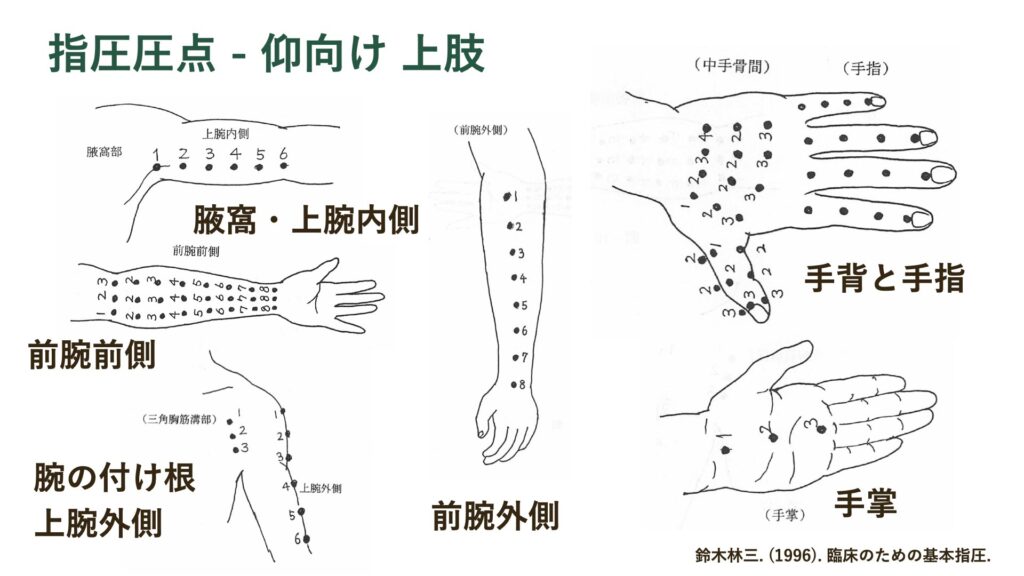

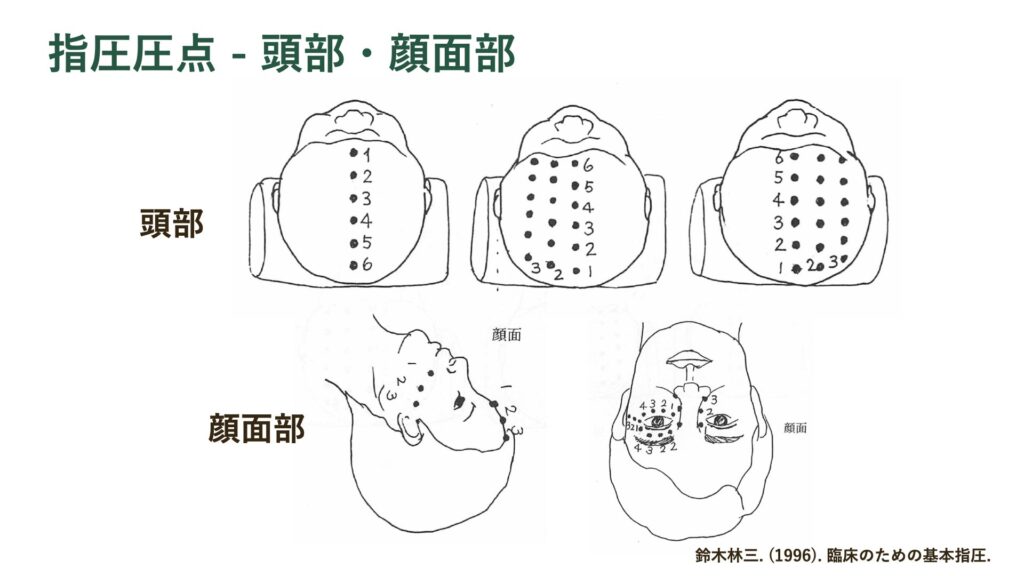

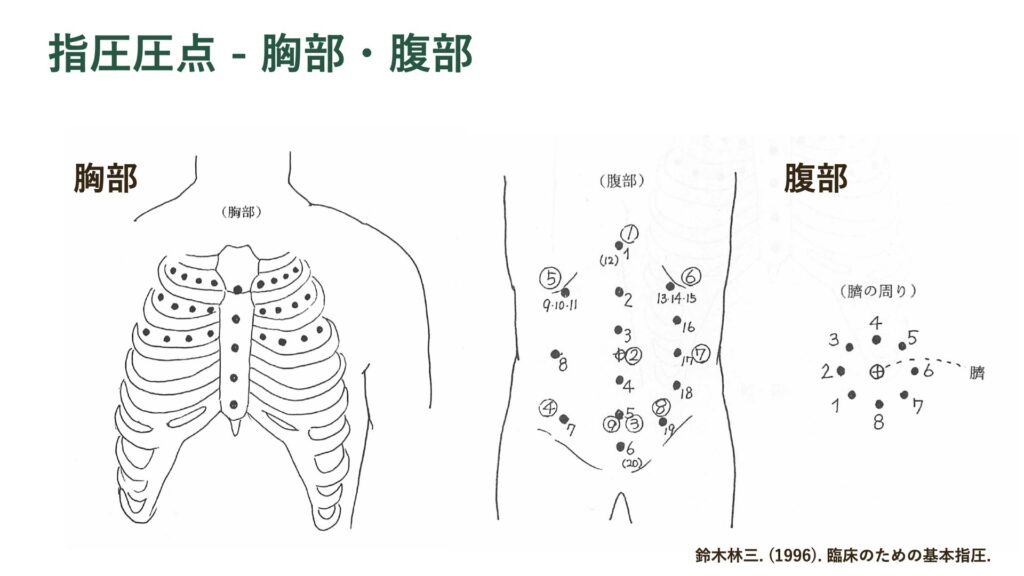

ここからは、実際の指圧の圧点をご紹介します。

臨床でも活用される場所ばかりですので、ご家庭での実践にも活かしていただければと思います。

横向き・座位で使える圧点:首や肩まわり。会話しながらやりやすい姿勢です。

うつ伏せで使える圧点:背中や腰、殿部、下肢など、リラックスしやすい体勢です。

仰向けでの圧点(下肢):太ももや膝まわり、足先など、日頃の疲れがたまりやすい場所です。

仰向けでの圧点(上肢):腕や手。デスクワークなどで使いすぎたときに効果的です。

頭部・顔面部の圧点:緊張や不安が和らぐポイント。安眠にもおすすめです。

胸部・腹部の圧点:ここはとても繊細なので、やさしい圧で。安心感を届ける場所です。

これらの圧点は、施術する相手との信頼関係があってこそ、心地よく効果的に伝わります。

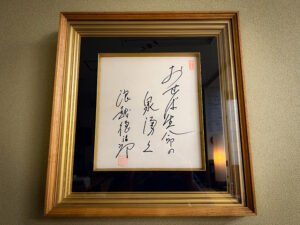

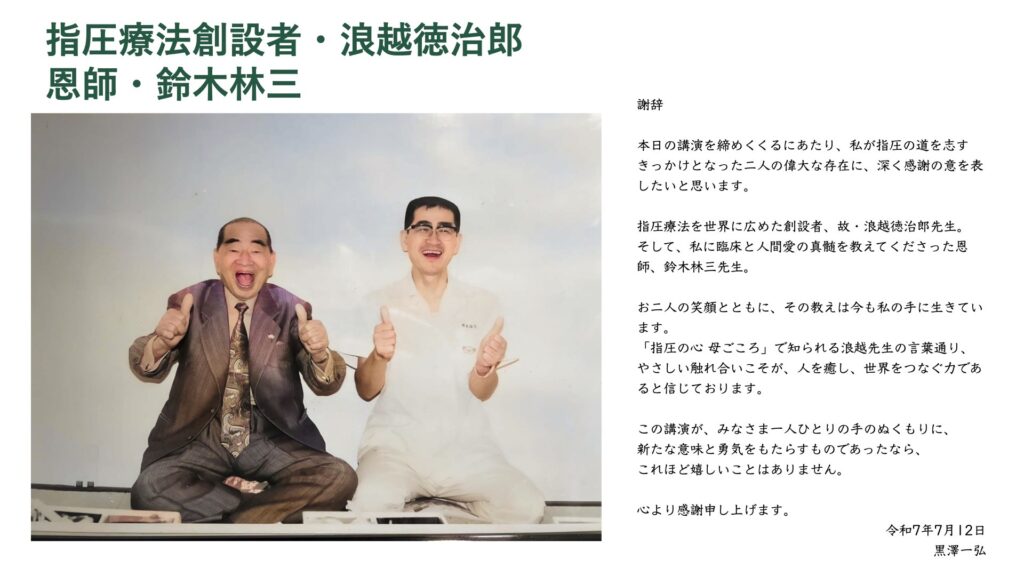

最後に、私の指圧人生を語る上で欠かせない、2人の偉大な存在をご紹介させてください。

一人は、指圧を世界に広めた創設者、浪越徳治郎先生。

もう一人は、臨床の厳しさと人間愛の深さを教えてくださった、恩師鈴木林三先生です。この2人の笑顔と教えが、今の私の“手”を支えています。

謝辞

本日の講演の締めくくりにあたり、私がこの指圧の道を志すに至った、

二人の偉大な存在に深く感謝の意を表したいと思います。

指圧療法を世界に広めた創設者、故・浪越徳治郎先生。

そして、私に臨床と人間愛の真髄を教えてくださった、恩師・鈴木林三先生。

今もこの二人の笑顔が、私の心と“手”に生きています。

「指圧の心、母ごころ」。浪越徳治郎先生のこの言葉の通り、

触れ合いには人を癒し、つなぐ力があると信じています。

今日のこの時間が、皆さんにとっても、“触れること”の新しい意味や

勇気につながるものであれば、こんなにうれしいことはありません。

ご静聴、誠にありがとうございました。