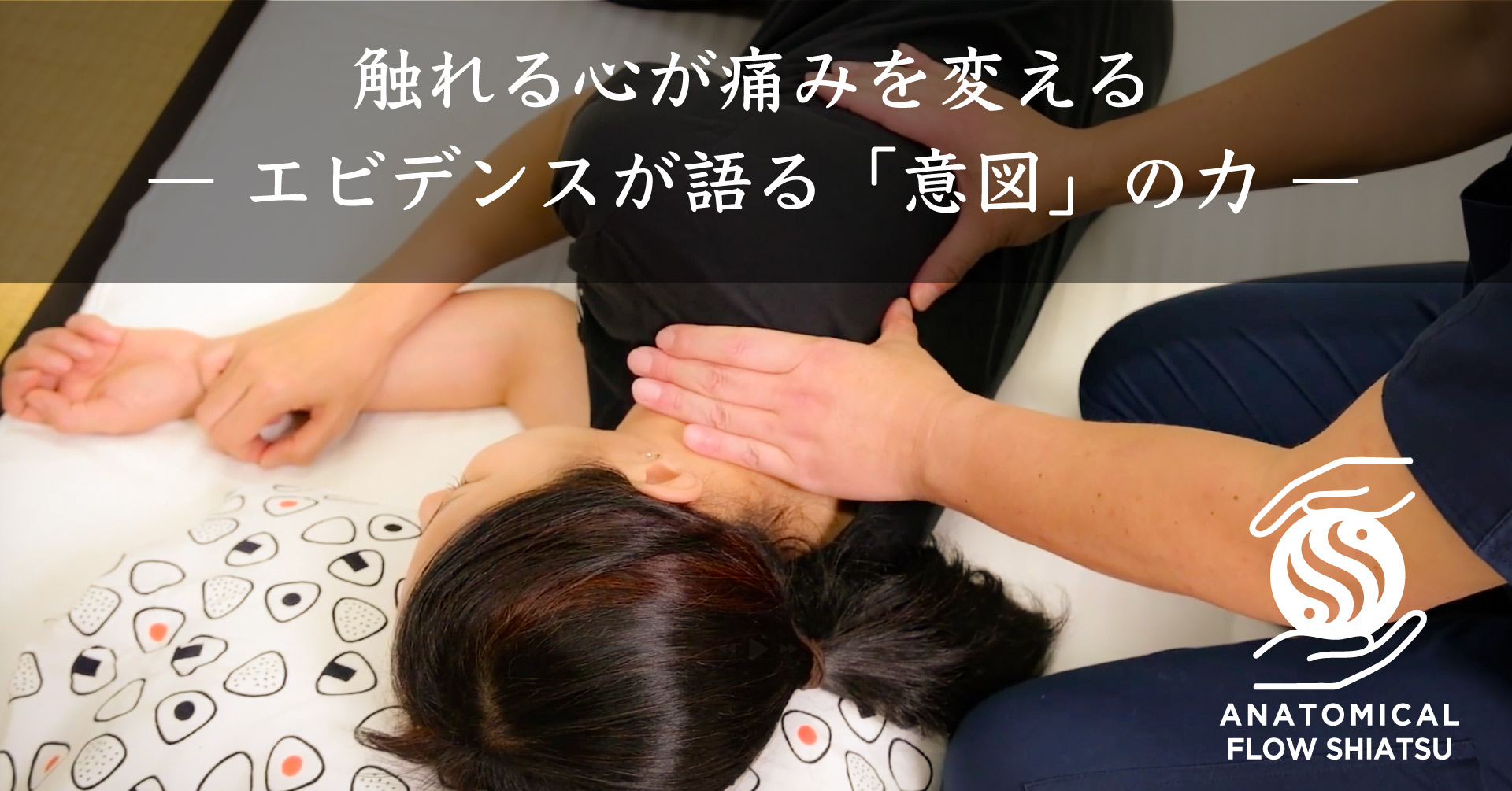

■“触れる側”のマインドフルネスが

“触れられる側”の痛みをどう変えるか

私たちが施術の場で手を置く瞬間、受け手の身体では想像以上に複雑な生理学的ドラマが進行しています。例えば皮膚表面の圧受容器が刺激されると、脊髄から視床を経て体性感覚野へ伝わる感覚伝導路がただちに動き出します。

同時に、触れ方が“温かい”か“機械的”かによって、扁桃体や海馬、前頭前野といった情動系の活動パターンまでもが変わることが、機能的 MRI 研究で繰り返し確認されています。特に「触れる側」がどのような心持ちで相手に向き合っているかは、受け手の主観的痛覚評価を大きく左右します。

ハーバード大学の Kelly らは過敏性腸症候群の患者 262 名を三つの群に分け、1)「待機(観察のみ)」、2)「中立的な偽鍼(プラセボ鍼)」、3)「温かい共感と集中(マインドフルネス)をもった偽鍼」という条件で 3 週間の介入を行いました1)。結果は驚くべきもので、共感的偽鍼群では症状改善率が 62 %、中立群 44 %、待機群 28 % と統計的に明確な差が表れました。単に「何分間針を刺したか」ではなく、「施術者がどんな意図で触れたか」が鎮痛効果を二倍近くまで押し上げたのです。施術者 4 名は 20 時間の標準化トレーニングを受け、会話内容以外は完全同一プロトコルにて行われました。術者自身の“あり方”こそが最大の治療変数である可能性が浮かび上がりました。

この結果は、私たちが長年の臨床で感じ取ってきた「手から伝わる心」を数値化すると同時に、東洋医学が重んじてきた“心身一如”を現代科学の言葉で裏づけるものです。技術的マニュアルは誰もが学べますが、「いま目の前の人と真摯に向き合う」という姿勢は、書籍や動画からは学びきれません。日々の呼吸法や生きかた、そして自身の情動を観察する習慣が、治療効果の最後の一滴を決定づけるともいえるでしょう。

■ 圧の呼吸と集中の原則

私が指圧を行う際に大切にしているのは「圧の呼吸」という概念です。これは、一見すると丹田をイメージし、そこから生まれるエネルギーや光が指先に伝わるような“気”の操作を連想しがちですが、実際のところはとてもシンプルで、「自分自身の呼吸に気づく」という行為に尽きます。特別な呼吸法をするのでもなく、何か特別な力を送ろうとするのでもなく、ただ自分自身の吸う息、吐く息がどのように出入りしているのかを穏やかに観察し、その存在を受け止める。それが「圧の呼吸」の核心です。

私たちの脳は、意識していようといまいと、常にさまざまな思考やイメージが浮かんでは消える、いわば“頭の中の雑談”のような状態を続けています。大脳生理学の観点からみると、これは「DMN(デフォルトモード・ネットワーク)」と呼ばれ、脳がアイドリングしている際の標準的な活動パターンとされています。日常生活の例を挙げるならば、車を運転しているときがわかりやすいでしょう。目の前の道路状況を確認し、周囲の交通に注意を払う一方で、頭の片隅では過去の出来事を思い出したり、未来の予定を考えたりしている。ほとんどの人が経験していることだと思います。

施術の場面でも同様です。もちろん、患者さんの反応を確認し、手指の感覚を精いっぱい研ぎ澄ませようと意識しますが、長いセッション全体を通じて常に完璧に集中し続けるのは人間としては難しいことです。熟練した動きや経験則に頼れる部分があるので、手や身体は自動的に動作してくれる反面、頭の中ではつい別のことを考えてしまう。これは人としてごく自然な姿といえます。

しかし、指圧のひと押しの瞬間だけでも、自分の呼吸にしっかりと気づき、その呼吸をバックボーンとして相手に触れると、驚くほど繊細な感覚が指先を通して伝わってきます。まるで波立っていた湖面に風が止み、湖面に周囲の景色が鏡のように映るかのように、相手の体内の細かな様子や、そのとき抱えている心の状態までもじんわりと感じ取れることがあります。「圧の呼吸」とは、そんな状態を得るためのひとつの鍵なのです。

■ 指圧における「心」の重要性

「触れる」という行為の重要性は、現代科学によっても裏付けられています。オキシトシンの分泌促進、自律神経系の調整、免疫機能の向上など、身体接触がもたらす生理学的効果は数多くの研究で示されています(Field, 2014)2)。

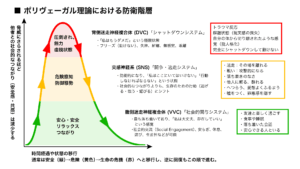

ここで思い出されるのが、浪越徳治郎が遺した「指圧の心 母ごころ おせば生命の泉湧く」という一句です。一見詩情豊かなスローガンのように聞こえるこの言葉は、現代神経科学がようやく追いついた洞察を含んでいます。やさしい接触はオキシトシンの泉を開き、扁桃体の警戒音を鎮め、社会的安心の回路を強化することが示されています2)。Kerr らの試験で、術者が共感的態度を意識的にとった群が最大の改善を示したのも偶然ではありません。術者と受け手が共有する呼吸のリズムと温かな意図は、脳を「安全地帯」へと再編成し、痛みを感じにくい状態へ導くのです。

これらの科学的知見は、浪越徳治郎が直感的に理解していた指圧三原則のひとつ、集中の原則や「母ごころ」の重要性を、現代科学の言葉で裏付けるものと言えるでしょう。

■「母ごころ」と科学の融合

興味深いことに、世界中の様々な研究が、「触れること」の普遍的価値を示しています。新生児医療の分野では、カンガルーケア(肌と肌の直接接触)が早産児の生存率や発達に劇的な効果をもたらすことが示されています(Conde-Agudelo & Díaz-Rossello, 2016)。

また、高齢者ケアの分野では、定期的な触れるケア(タッチケア)が認知機能の低下を遅らせ、QOL(生活の質)を向上させることが報告されています(Woods et al., 2009)。これらの研究は、人間の発達の始まりから終わりまで、「触れること」が根本的な重要性を持つことを示しています。

さらに、神経科学の分野では、C触覚線維という特殊な神経線維が、優しい触れ合いに特異的に反応し、情動的な満足感や社会的結合感を生み出すことが発見されています(McGlone et al., 2014)3)。この発見は、「母ごころ」を持った触れ合いが、単なる主観的な体験ではなく、神経生物学的な基盤を持つことを示しています。

■「我を忘れて押す指に ひびくは奇しき力ぞや」

「指圧讃歌」の最後のフレーズ「我を忘れて押す指に ひびくは奇しき力ぞや」には、指圧の真髄が表現されています。

「我を忘れる」とは、自己中心的な意識を手放し、全身全霊で受け手に向き合う状態を意味します。現代心理学では、これに類似した状態を「フロー状態」や「マインドフルネス」と呼びます。Csikszentmihalyi(1990)の研究によれば、このような没入状態は最適なパフォーマンスと深い満足感をもたらします。

「奇しき力」とは、科学的に完全に説明できない、しかし確かに存在する癒しの力を指しています。現代医学では「プラセボ効果」や「治療的関係性」などの概念で部分的に説明されていますが、その本質は依然として神秘的です。

指圧は、現代的な知見や科学的エビデンスを取り入れながらも、最終的にはこの「奇しき力」—人間の根本にある「母ごころ」の力—を信頼し、それを施術の中心に据えた素晴らしい療法だとあらためて思います。

参考文献

1) Kelley JM, Lembo AJ, Kerr CE et al. Patient and Practitioner Influences on the Placebo Effect in Irritable Bowel Syndrome. Psychosomatic Medicine 71, 789-797 (2009)

2) Field T. Touch for Socioemotional and Physical Well-Being: A Review. Developmental Review 33, 292-311 (2014)

3) McGlone F, Wessberg J, Olausson H. Discriminative and Affective Touch: Sensing and Feeling. Neuron 82, 737-755 (2014)

4) Su I-W et al. Pain Perception Can Be Modulated by Mindfulness Training: fMRI Evidence. Frontiers in Human Neuroscience 10, 570 (2016)