なぜ、ふれるだけで安心するの?専門家が解き明かす、ストレスが消える5つの驚くべき科学的理由

現代社会を生きる私たちは、常にストレスや不安、そしてどこか満たされない孤独感にさらされています。もし、この複雑な問題に対する答えが、驚くほどシンプルで、私たちの最も基本的な感覚の中に隠されているとしたら、どうでしょうか?

その答えは、私たちの身体、特に神経系の働きと「ふれる」という行為の関係を解き明かす最新の科学にあります。タッチケア研究の第一人者である山口創教授らの研究は、なぜ一本の指でそっとふれられたり、優しく抱きしめられたりするだけで、私たちの心が深く安らぐのかを明らかにしました。この記事では、その背景にある5つの驚くべき科学的な理由を、専門家の知見を交えながら、分かりやすく解説していきます。

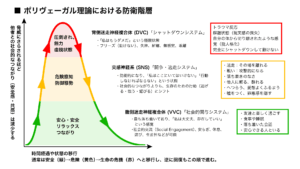

1. 「闘うか、逃げるか」だけではなかった。私たちの心を守る第3の反応「フリーズ」

危険に直面したとき、私たちの身体の反応は二つだけだと思っていませんか? 多くの人が知っているのは、危険を察知したときに心臓がドキドキし、いつでも動けるように身体を準備させる「闘うか、逃げるか(Fight or Flight)」という反応です。これは自律神経の一部である「交感神経系」の働きによるものです。

しかし、スティーヴン・ポージェス博士によって提唱された「ポリヴェーガル理論」は、私たちの反応がそれだけではないことを明らかにしました。この理論によれば、私たちの自律神経系は三つの階層的なシステムで機能しています。そして、その3つ目こそが、私たちがこれまで見過ごしてきた重要な反応、圧倒的な脅威に直面したときの「フリーズ(凍りつき)」です。これは、より原始的な「背側迷走神経系」(背側迷走神経複合体, Dorsal Vagal Complex)が担う、いわば最終防衛手段。どうすることもできないほどの危険を感じたとき、私たちの神経系は活動を停止させ、感覚を麻痺させることで心を守ろうとします。理由もなく「動けなくなる」「何も感じなくなる」といった経験の裏には、この驚くべき自己防衛システムが働いているのです。

2. あなたの中にもある。心の平穏を取り戻す「安心のスイッチ」の正体

「闘うか、逃げるか」や「フリーズ」といった生存のための反応から抜け出し、心の平穏を取り戻す鍵は、私たち自身の中に備わっています。ポリヴェーガル理論が明らかにした最も重要な発見は、神経系の階層の頂点にあり、最も新しく進化した「社会的関与システム」の存在です。

このシステムを司るのは「腹側迷走神経系」(腹側迷走神経複合体, Ventral Vagal Complex)であり、私たちが心から安全だと感じ、他者と穏やかにつながり、リラックスしているときに活発になります。これは、まさに「安心のスイッチ」のようなもの。このスイッチがオンになると、「もう大丈夫だよ」という信号が全身に送られ、私たちは落ち着き、他者とのコミュニケーションを楽しむことができるのです。つまり、心の平穏とは、この「安心のスイッチ」をいかにしてオンにするかにかかっています。そして、これは私たちが意識的にアクセスし、学ぶことができる、具体的な神経の状態なのです。

3. 「ふれること」は、神経系と対話する“言語”だった

では、どうすればその「安心のスイッチ」をオンにできるのでしょうか?その最も直接的でパワフルな方法が「ふれること」です。優しいタッチは、単に気持ちが良いという感覚的なものではありません。それは、私たちの「安心のスイッチ」を物理的にオンにするための、極めて効果的な手段なのです。

科学的には、肌への優しい接触が「絆ホルモン」として知られるオキシトシンの分泌を促し、逆にストレスホルモンであるコルチゾールのレベルを下げることが証明されています。つまり、ふれるという行為は、私たちの身体の化学的な状態を直接的に変化させ、安心できる状態へと導いてくれるのです。専門家が指摘するように、この事実は非常に大きな意味を持っています。

タッチとは、私たちの神経系と対話するための言語である。

誰かに優しくふれられたとき、言葉以上に深い安心感を覚えるのは、タッチが私たちの意識的な思考を飛び越え、神経系に直接「安全だよ」と語りかける「最も原始的で根源的なコミュニケーション手段」だからなのです。

4. 昔の日本人は知っていた。「手当て」という言葉に隠された深い叡智

実は、この科学的な発見は、私たちが古くから使ってきた言葉の中に、そのヒントが隠されていました。日本語で治療や処置を意味する「手当て」という言葉。この言葉を文字通りに解釈すると、「手を当てる」という意味になります。

これは単なる偶然ではありません。昔の日本人は、経験的に、そして直感的に、人の手に宿る癒しの力を理解していたのです。病気や怪我をした人に対して、ただ手を当てる、あるいは優しくさするだけで、その人の苦痛が和らぎ、心が落ち着くことを知っていました。現代科学がポリヴェーガル理論やホルモンの働きを通してようやく解明し始めた「ふれることの治癒力」を、私たちの祖先は「手当て」という一つの言葉に凝縮し、受け継いできたのです。

5. 衝撃の事実。「子どもの脳は肌にある」は、単なる比喩ではなかった

山口創教授の著作には、『子供の「脳」は肌にある』や『皮膚は「心」を持っていた』といった、非常に刺激的なタイトルのものがあります。これらのタイトルは、単なる比喩やキャッチコピーではありません。私たちの皮膚が、単に身体を覆う受動的なバリアではなく、外界の情報を感じ取り、心や脳の発達に不可欠な役割を果たす「能動的で知的な感覚器官」であることを示しているのです。

特に、乳幼児期における肌への接触は、安心感の土台を築き、健全な神経系の発達を促す上で、栄養と同じくらい重要です。この視点に立つと、子どもを抱きしめたり、肌をふれ合わせたりすることは、単なる「愛情表現」であるだけでなく、子どもの心と脳を育むための、生物学的に「不可欠な」行為であると言えるのです。肌を通して得られる安心感が、その後の人生を生き抜くための心の基盤を形作っていきます。

結論:まとめ

私たちの心と身体は、私たちが思う以上に深く結びついています。そして、そのつながりの中心には、安全を感じ、他者と関わるための神経システムが存在します。

最新の神経科学であるポリヴェーガル理論は、なぜ私たちが不安になったり、無気力になったりするのかを解き明かすと同時に、どうすれば穏やかで安心した状態に戻れるのかを示してくれました。そして、その最もシンプルで強力な鍵こそが、古くから「手当て」として知られてきた、人間本来の「ふれる力」なのです。

今日、あなたはその手で、誰かの、あるいは自分自身の「安心のスイッチ」を押してみませんか?